“冰桶挑战”让慈善变酷

一场名为“冰桶挑战”慈善活动正在击鼓传递。活动要素有二:第一,自己把一桶冰水从头浇下,点名他人进行同样的挑战,对方如果不接受,就要给“渐冻人症”公益协会捐款;第二,浇水和提出挑战的视频都传到网上,加大传播范围。

在比尔·盖茨、扎克伯格等名人之后,雷军、罗永浩等企业界人士也纷纷体验了一把“透心凉”。不过,一桶桶冰水浇下来,也溅起了质疑的水花。有人说,点名让人接受挑战或是捐款,算不算强捐呢就像近日东莞大朗镇变相摊派教育捐款,划定捐款标准,公务员最少得捐2000元的事件就伤害了慈善精神。

从某种意义上说,冰桶挑战是“开放、平等、协作、分享”的互联网精神在慈善领域的创新应用。活动通过规则设计,把原本比较死板的慈善活动变成了一场传播罕见病知识的游戏。在听惯了慈善的大道理、见惯了总打悲情牌的募捐之外,有这样轻松有趣的方式也挺好,但要注意别搞成强捐。

没人规定搞慈善就一定要与珠泪涟涟相联系。慈善可以诉诸悲悯,让人因“受苦者皆为我辈”而伸出援助之手;也可以诉诸欢乐,让人因“嘿,这活动挺好玩挺酷”而高兴、满足,进而施援。后者往往被我们忽略,但其实更有感染力和传播力,能在短时间迅速积聚力量。尤其在充满娱乐精神的互联网上,这次混搭的效果着实不错。8月18日一天,瓷娃娃关爱中心就收到了3万多元捐款。

另外,冰桶挑战有一些牺牲,但不像“为慈善终生不娶”那样严重,人们参加这种活动可进可退,不就浇盆冰水嘛,就算不愿做也能在客观上引起对“渐冻人症”疗救的注意。而且从结果看,被点名参与的名人都乐在其中,大多既完成了挑战又掏了腰包。

还有一种担忧在于,一些商界人士把浇冰水和自己的公司、产品、活动联系起来,这样会不会在慈善活动中夹带私货对此必须明确,慈善应以公序良俗为底线,无论包装成什么样,不能忘了汇聚爱心、互帮互助的内核。如果慈善的“行为艺术”过了头,想必消费者会用脚投票的。

总之,在互联网时代,新兴媒体的发展、互联网思维正在成为慈善的催化剂、助推器。慈善不能总停留在办晚会、发倡议、派任务等老三样上,新人新办法,网络传播、名人效应、社交媒体等元素碰撞,往往能在新时期让慈善的市场更为广阔。(雅婷)

“冰桶挑战”:一个成功的策划

“冰桶挑战”的规则很简单:参与者只有两个选择,要么将一桶冰水从头浇下,要么向ALS协会捐赠100美元;挑战者成功完成后,可以公开点名3人参与挑战,点名者要么在24小时内完成,要么向ALS协会捐款100美元。而ALS是一种渐进性的神经退行性疾病,初期的症状包括肌肉无力或行动僵硬等,中文俗称“渐冻人症”。

“冰桶挑战”可是红得很。在过去的半个多月中,微软创始人比尔·盖茨、Facebook创始人扎克伯格和苹果CEO库克等名流,不惜湿身出镜,加入这项公益接力游戏之中。而从8月17日起,“冰桶挑战”来到中国,在国内率先参与此挑战的是IT界人士。

简单的一个游戏,取得了巨大的效果。统计数据显示,从7月29日至8月18日,“冰桶挑战”为ALS协会增加了307598名新的捐赠者,连同之前的捐赠者,一共为协会带来1560万美元的捐款,远超去年同时段的180万美元。在这个创意无价的社会,创意再一次证明了自己的价值,而且还把触角延伸到了公益领域。

很显然,“冰桶挑战”是一次成功的公益创新。不管如何,这个创意能够吸引到那么多人的关注和参与,能够吸引那么多的捐款,就充分证明了它的成功。这从一个侧面表明,在这个被贴上消费主义标签的社会,慈善依然具有强大的号召力和生命力。只是要将人们的慈善之心激发出来,取得最大的效果,并不是一件容易的事。

“冰桶挑战”之所以能够成功,特别是得到IT界人士率先响应,与其流淌着创新的力量和互联网思维的血液,密不可分。在“冰桶挑战”身上,可以看到有趣性、互动性、共享性、颠覆性等特征,而这正是互联网思维的特性。公益事业是一种道德事业,但是道德并不意味着要板着面孔,公益行为虽然高大上,但也同样可以放下身段,娱乐大众。在现代社会背景下,公益不是没有空间,而是关键看能不能走进人心。

冰桶挑战,就这么一个小小的策划,引起了这么多的关注,获得了这么大的成功,充分启示我们从事公益事业,也必须发挥创新的力量,注重互联网思维。(毛建国)(综合人民日报、新华每日电讯、中国青年报等)

相关阅读xiang guan yue du

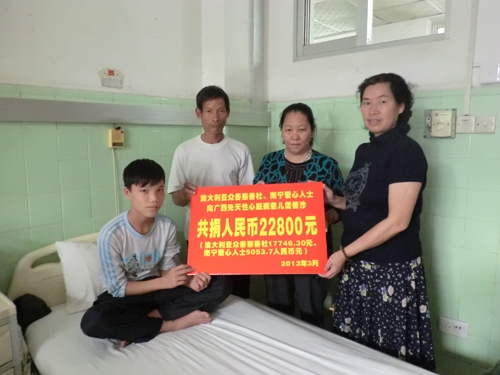

全国第二十四次助残日促进会牵线香港慈善机构向广西再捐爱心轮椅

为帮助广西下肢残疾朋友解决行路难实际问题,经广西县域科学发展促进会牵线搭桥,在全国第二十四次助残日前夕,由澳大利亚慈善家龙凤翔女士带队,澳大利亚华人爱心人士梁汉之先生、香港李子成先生、杨翘匡女士一行4人于代表萧旺、李满福、萧宝然慈善基金和香港同胞、海外 【详细】

北流民间慈善“奇迹”探寻:“社会慈善”孕育“好人社会”

北流,这个位于桂东南的县级市以出产精美绝伦的陶瓷而闻名远近。如果你踏上这片土地,你会发现这里有比陶瓷更美的东西——那是一颗颗热情洋溢的善心。 【详细】