党的十八届五中全会提出“全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策”。全面二孩生育政策的落地,将给教育带来新的压力。笔者观测,二孩出生将集中在三四线城市,或在县城扎堆,教育部门应该从现在起行动起来积极应对。

二孩生育政策落地,新出生人口将比过去大幅度增加,教育面临严竣挑战。

首先,学前教育面临的压力将更大。2010年《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》曾指出:“学前教育仍是各级各类教育中的薄弱环节,主要表现为教育资源短缺、投入不足,师资队伍不健全,体制机制不完善,城乡区域发展不平衡,一些地方‘入园难’问题突出。”尽管国家在“十二五”期间增加投入大力发展,学前教育比过去有很大的发展,但因基础太差,幼儿“入园难”“入园贵”的问题仍然没有解决。2014年学前教育三年毛入园率为70.5%,比2010年提高约14个百分点,但仍然有约1/3的幼儿没有入园。而且70.5%这个数值是全国的平均数,很多地方不到60%。除幼儿园学位短缺之外,学前教育师资不足,师资水平达不到要求是更大的问题。

其次,从义务教育来看,本世纪初期,我国在基本普及义务教育之后,农村开始新一轮学校布局调整,很多地方对学校拆并过度,据有关研究报告指出,2000年-2011年,全国小学数从55.36万所减少到24.12万所,减少了31.24万所,总量减少一半以上,农村的问题尤其突出。这一时期,城镇的学校数并没有增加,而学生数却在不断扩大,很多地方的城镇尤其是县城生满为患,超级大班普遍存在。据2011年8月8日《中国教育报》消息:截至2010年,全国小学56人以上的大班占小学全部班数的20.03%,其中66人以上的超大班额占5.42%;全国初中56人以上的大班额占初中全部班额的51.34%,其中66人以上的超大班额占14.76%。4年过去了,由于城镇化速度的加快,三四线城市,特别是县城和农村中心城镇的学校,超大班额的现状依然没有改变。这表明,我国义务教育一是严重失衡,农村学校门可罗雀,城镇学校拥挤不堪。二是城镇,特别是三四线城市的教育资源尤其短缺。值得关注的是,二孩生育政策落地之后,这种状况可能还要加剧!

根据有关资料分析,今后二孩生育集中的地方,既不是一、二线大城市,也不是偏远的农村,恰恰是在三四线城市特别是在县城扎堆!这是因为:

第一,目前农村人口并不存在生育二胎的问题。计划生育政策有规定,农村育龄夫妇第一胎是女孩的,间隔五年以后可以生育第二胎。这个规定的执行到21世纪第一个十年的中叶之后已经放松,而且很多第一孩是男孩的夫妇也已经生育二孩。农村计划生育政策执行的重点,目前已经不是独生子女,而是治理非法进行胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠的行为。

第二,一二线大城市育龄夫妇对二胎生育的意愿并不是很强烈。他们对生育二孩的选择非常理性,如果对住房、收入等抚养二孩的经济条件不能满足,或者对小孩上幼儿园和小学没有一个较好的预期时,他们不会选择生育二孩。

第三,在三四线城市,特别是在县城和乡镇驻地的中心镇,对比一二线城市,其生育成本相对较低,而大量的长期被称为“非农业”人口的国家机关、企事业单位干部、职工以及过去规定不得生育第二胎的育龄夫妇,一般来看,他们的家庭经济状况较好,生育二孩的意愿较高。所以笔者认为“二孩政策”全面实施之后,新增加出生的人口应该主要分布在这些中小城市,尤其以县城最为突出。最近网上发表的一项大数据调查,印证了笔者的预测:阿里大数据发现,“有的家庭已经按捺不住,开始提前行动了,备孕书籍搜索量爆发式增长,四线城市家庭占整个搜索人群的46.39%。”

针对新的人口增长潮的到来,教育部门应该根据城镇化发展的趋势未雨绸缪,重点规划县城教育的发展,统筹安排,及早应对:一是清理旧有的不符合二孩生育政策的教育法律法规,从法律上确保新增加的儿童有学(园)上,上好学(园);二是在幼儿园(所)和各类学校的发展建设上,科学布局,增加容量,确保有学上;三是在教师队伍的建设上扩大师范教育规模,提高培养质量,确保新增加儿童有人教,上好学;四是在各级政府财政的投入上确保教育优先发展,千方百计发展教育,用最好的教育迎接新一代的到来!

相关阅读xiang guan yue du

山西省:大县城 推进新型城镇化

《山西省新型城镇化规划(2015—2020年)》提出:到2020年,山西常住人口城镇化率达到60%以上,户籍人口城镇化率达到43%,实现350万左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户等一系列发展目标。要走出一条以人为本、城乡一体、高效集约、绿色低碳的新型城镇化道路,“大 【详细】

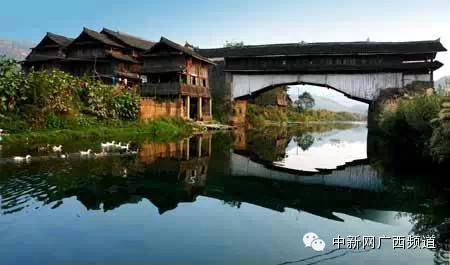

德保县城关镇

城关镇是德保县城所在地。城关镇文物古迹有青铜古钟、崖刻题字、镇安府三堂、秀阳书院、孔庙等,清朝乾隆年间镇安府所列“天保十景”中的云山叠翠、独秀擎天、鉴水潆洄、芳山晚眺以及响水瀑布、曲桥绿荫等自然景观皆在城关镇境内。 【详细】

那坡县城厢镇

城厢镇是那坡县城所在地,土特产品有大红八角、玉桂油、茴油等,其中以茴油最具代表性,销往日本及欧美各国,并享有盛誉,有“法国香水无镇安府茴油不香”之说。城厢镇有独特的自然景观,这里群山绵连、峰峦叠嶂,四季如春,有“小春城”之称。 【详细】

富川县城北镇六合村第一书记: 把握程序 紧扣重点

六合村委位于城北镇西北面,距城北镇政府约8公里,距富川县城约23公里,辖7个自然村,21个村民小组,581户,人口2380人。 【详细】