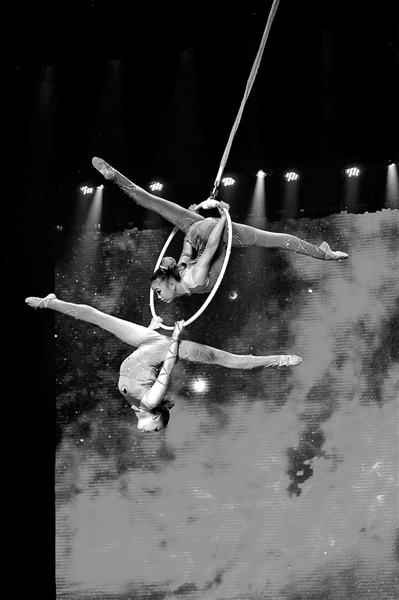

▲杂技《圈操》精彩瞬间。

▲“南国之声”周末音乐会剪影。

▲木偶《白雪公主》剧照。

■今日视点

作为文化体制改革“深水区”,国有文艺院团的转企改制被形容为“攻坚战”、“硬骨头”。2012年8月,广西歌舞剧院、广西杂技团、广西木偶剧团转制为企业,与广西演出公司合并组建广西演艺集团(以下简称集团)。如何应对“攻坚战”改革的效果究竟怎样下一步的方向在哪里带着这些问题,记者走进“一周岁”的广西演艺集团寻找答案——

转变身份

企业与个人的利益、命运捆绑在一起

20岁出头的舞蹈演员刘韩基善,2012年进入广西歌舞剧院,短短几个月后就以拔尖的业务水平成功竞得大型舞剧《瑶妃》男主角。在绩效考核中,工作不到一年却拿到了相当于副高职称的工资。这在转企改制前,是很难想像的。

国有文艺院团转企改制最根本的问题是人的问题。职工权益保障事关文化体制改革成败。

“一开始人心慌乱、害怕饭碗没有保障,这些想法不可避免。但是改革势在必行。”集团总经理林燕飞说,“必须一手抓稳定,一手抓发展。在维护转制院团员工的基本权益、解决社会保障衔接问题的前提下,将演职员工个人的发展提到更加突出的位置上,通过机制创新和强化内部管理,调动大家的积极性主动性创造性。”

在改革过程中,自治区党委、政府对我区国有文艺院团在财政投入和政策扶持上给予大力支持。一是妥善安置了离退人员;二是继续拨付事业经费;三是安排宣传文化发展专项资金、文化产业专项资金等,用于院团发展。刚刚下拨的500万元,就是为近20年来没有更换过乐器的广西交响乐团添置新“家当”。这几项政策有效维护了职工切身利益。职工能接受,政府能承受,集团减轻“包袱”轻装上路,广西歌舞剧院、广西杂技团、广西木偶剧团的“事业人”变“企业人”等一系列改革工作得以稳步推进。

2013年6月,集团实现全员身份置换,全部职工纳入企业劳动合同管理。在此基础上,集团破除了旧体制下平均分配机制,按照企业的要求加紧“劳动、人事、分配”三项制度改革。

今年7月,绩效工资占60%的分配制度开始执行。业务和行政各自为列,练功、排练和演出全都纳入绩效考核范围。在“适才适岗、适岗适薪、按岗取酬”的制度引导与激励下,职工从比职称、比资历、比工龄,转变为比能力、比业绩、比贡献;从“要我干”,转变为“我要干”。职工工资平均增加了33%,优秀演员的月工资收入比转企改制前增加1200~1500元。

尽管也有个别演员调离,但集团的骨干和中层队伍几乎没有流失。通过培育机制和引进机制,人才队伍不断充实扩大。

针对年岁偏大、不适应舞台表演的演员,集团通过转岗培训,使他们退出舞台后也能够有工作岗位。广西杂技团分别与广西艺术学校、扶绥县金英学校合作办班及建立培训基地,由杂技团演员担任培训老师;在全员竞聘中,用行政岗位“消化”转岗演员。广西歌舞剧院拿出舞美、服装、灯光、行政、营销等转岗岗位,并对转岗演员进行短平快的专业培训,使他们尽快达到岗位要求;有几位临近退休的声乐演员,转入资料室负责整理录音录像工作,在新岗位中找到了归属感。

记者采访时,在广西杂技剧场看到舞台上热火朝天排练的竟然不是杂技。看到记者满脸疑惑,杂技团总经理李千能颇为得意地揭开谜底:“我们两个队7月初出发,分别在韩国、土耳其驻场演出。签了整半年合同,场地空出来,就出租了。”广西木偶剧团的院子也是静悄悄的。打通总经理叶青电话,她正带着演出团队赶赴机场,“我们的两支演出队伍,主打广西市场的刚做完‘暑假快乐木偶总动员’正在休整,出外省的这一支近两三个月都在深圳参加各种商演。”

前不久,广西杂技团在50多名现有人员的基础上,又招收了50多名新人充实演出队伍。“别人总问我,养这么多人,行吗”李千能自信幽默地回答:“有人才有作品有市场——我看行。” “人人有事做,事事有人做”,人的状态和活力发生了质的变化。林燕飞进而感受到了在多年事业体制中未曾感受到的“省心”,“企业与个人的利益、命运捆绑在一起,大家目标一致——不仅要活下去,更要活得好。”

转变观念

围绕市场,找到了感觉找准了方向

转企改制后,“市场”成为集团上下提及次数最高的关键词。创作、排练、演出、营销,全部围绕市场展开——大家找到了感觉,找准了方向。

从“以我为中心”向“以观众为中心”转变。今年5月,“南国之声”周末音乐会专门召开了一场观众座谈会。座谈会开了一个多小时,观众踊跃发言,积极建议,甚至非常专业地点播想要听的曲目。对乐手来说,从来都是自己演奏什么观众听什么。由观众“点单”,这是头一回。“从第一场只卖出27张票,到现在拥有上千会员”,广西交响乐团团长王豫琢磨这个变化,就是“我们知道了观众的需要,看到了社会的需求。”广西杂技团与韩国演出商洽谈订单时,对方点名指要高难节目《浪桥飞人》。“放在以前,没有一年时间排不出来。现在我们4个月就排出来了,”李千能说。

从“不讲投入产出”到“精打细算控制成本”。环保题材的《鲁鲁地球旅行记》是广西木偶剧团今年创排的新剧。过去创作这样一台大戏,剧组人员需要30余人。现在为了适应市场,减少演出成本,演职人员精减到18人。不外请“大腕”,充分调动本团力量。演员们一人分饰几角,甚至分担舞美、灯光、装台等工作。相对以前的“铁路警察各管一段”,现在尽管辛苦,但节约了成本,演职员收入也提高了。大伙儿的积极性被极大地调动起来。

从“坐等机会上门”转变为“主动出击营销”。专题音乐会“菊次郎的夏天”锁定70后、80后观众,网络、微博售票达到总票房的60%。许多年轻人都是拿着手机到演出现场刷票。对于屡获国家大奖的精品音乐剧《桂花雨》,则用“古老誓言”、“执着守候”等关键词包装为“跨越时空的爱情大片”,爱恋专场、老年人专场、学生专场吸引观众各享其乐。连续9年的“暑假快乐木偶总动员”引入“全员营销”机制,今年的13场演出票房成绩为历年最高,演职员推票占据2/3强。

变剧目为项目,从单一产品向多元经营转变。集团整合演出资源、演出场馆,以文化品牌建设介入教育、培训、创意、旅游等文化产业领域。广西音乐厅“南国之声”致力高雅音乐欣赏与普及,南宁剧场“演艺之夜”集中呈现国内外优秀剧目,广西儿童剧场“快乐城堡”营造儿童文化乐园,广西杂技剧场“南国炫技”主攻文化旅游市场。

出人出戏出效益。集团成立不到20天便推出了2012“金秋演出季”,100天时间里,25台剧(节)目共上演125场,收入250余万元,近8万观众享受了这场文化大餐。集团2013年上半年各类演出458场次,观众约30万人次,收入约585万元,比转制前有所增长。

一年来,集团为南宁演出市场带了“五多”:演出场次多了,几乎每个周末都有演出;演出内容多了,歌剧舞剧音乐剧先锋话剧木偶专场,颇有和一线大城市接轨的意思;演出场所多了,从南宁剧场发展到广西音乐厅、广西儿童剧场、广西杂技剧场纷纷启用,定位明确,各有所长;演出“接地气”多了,观众喜欢的剧(节)目越来越多;作为票房主力的年轻观众在剧场里越来越多。

相关阅读xiang guan yue du

北海率先实现“三证合一”改革全覆盖

北海率先实现“三证合一”改革全覆盖4月23日下午,北海市相关部门举行新闻发布会透露,该市在全区率先实行工商营业执照、组织机构代码证、税务登记“三证合一”登记制度改革的全覆盖。今后,企业注册登记只需“一表申请、一口受理、并联审批、一窗发证”,整个流程从原先 【详细】

[东兴市]沿边金融改革先行先试的三个“全国第一”

东兴市统筹协调推进重点开发开放试验区和沿边金融综合改革试验区建设,建立了全国第一个东盟货币服务平台、创造了全国第一个人民币与越南盾兑换特许业务试点地区、成立了全国第一家跨境保险服务中心,现已实现三个“全国第一”,有力地推进了沿边金融改革的先行先试。 【详细】

聚焦水价改革新信号

国务院日前发布了被称为“水十条”的《水污染防治行动计划》,其中明确提出加快水价改革。县级及以上城市应于2015年底前全面实行居民阶梯水价制度,具备条件的建制镇也要积极推进。 “新华视点”记者了解到,今年4月到5月期间,乌鲁木齐 、济南 、张家口 、 【详细】

陈际瓦: 政协要紧扣改革发展谋良策出实招

4月17日,自治区政协主席陈际瓦在玉林市调研时强调,政协要认真贯彻全国两会精神、习近平总书记在参加广西代表团审议时重要讲话精神以及自治区两会精神,围绕中心、服务大局,为紧扣改革发展谋良策、出实招。 【详细】

危朝安: 坚持党建法治共同引领 推进管理服务改革创新

4月16日,全区社区管理服务创新改革工作现场会在南宁召开。自治区党委副书记、自治区社区建设领导小组组长危朝安出席会议并讲话 【详细】