耸立在竹海间的漂亮小“洋楼”

村民在捆扎竹子准备外运

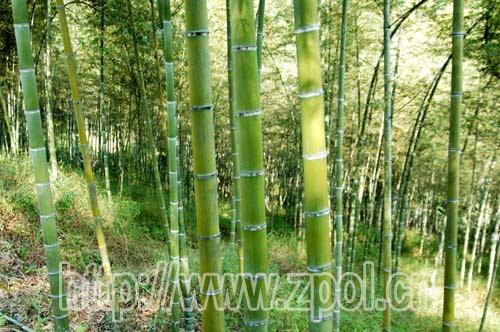

郁郁葱葱的昭平镇龙潭村万亩竹海一角

连日来,笔者在昭平镇龙潭村纸社、玉河村码头、文竹镇桂花码头等地看到,这里无处不是一片繁忙的景象,村民有的在打包,有的在过秤,有的在搬运,一捆捆翠绿的竹子正被搬运上车上船,准备销往广东、桂林等地。这是我县实施“科技兴竹、以竹富民”战略带来的新气象。截至11月底,今年提供商品毛竹100多万根、篙竹67万根,楠竹20万根,杂竹875吨,竹销售收入1000多万元。

昭平县是全国造林绿化百佳县和广西首批绿化模范县,是一个九山半水半分田的典型山区县,拥有山地面积28.67公顷,且属亚热带季风雨林气候,适宜多种竹类生长,也是广西Ⅰ类毛竹适生区。近年来,该县高度重视竹业的发展,成立了竹业公司,全面负责全县竹子基地发展规划,竹苗培育调运,造林抚育,病虫害防治,竹子低产林改造等工作。同时,我县还按照“宜林则林、宜竹则竹”的思路,出台相关优惠政策,鼓励群众把凡适宜种竹子的地方全部规划种植竹子,大力发展毛竹、篙竹和小杂竹,千方百计兴建绿色银行,为农民增收开拓更广阔的渠道。此外,该县把白沙井至黄村省道的走马、昭平镇沿线和思勤江、桂江两岸作为重点发展区域,着力建设篙竹长廊,使竹业进入发展的快车道。近年来,新营造竹子林达2200公顷,使全县竹林面积达12000多公顷。

为了科学合理开发林业资源,该县还创造了“企业办基地”和“基地办企业”的滚动发展运作模式,正全力打造50万亩速丰林基地、40万亩竹子基地、30万亩马尾松基地等三大工业原料基地建设,大面积的造林,既确保了林产工业所需原材料的供给与林业经济的可持续发展,也使该县的林业经济增长方式由粗放经营向集约经营转变,确保青山常在,绿水长流,永续利用,实现山更青、水更绿、空气更新鲜、生态更美好。

该县按照“谁种谁有,合造共有”和“谁投资,谁开发,谁受益”的原则,采取租赁、联合以及反租倒包的形式,鼓励和支持外来企业主和各行各业发展非公有制竹林、办竹场、建竹庄。通过招商引资,先后引进深圳百民、贺州欣荣星、鑫林、绿涛和台湾佑泰竹业等公司,他们相继落户昭平投资造林5万多亩,给昭平营造林事业注入新的活力。此外,该县坚持走科技兴竹的道路,通过“阳光工程”、“农家课堂”、协会互动等形式大力培训种竹户,并在全县9个主要毛竹产区建立低改示范点,全面推广毛竹低改技术,使全县毛竹低改面积达到2400多公顷,净产值比低改前提高1—3倍。日前,台企昭平县佑泰竹业有限公司还与当地竹农携手对毛竹进行低改,与文竹镇文竹、纸社两村48户种竹大户签订低改和回收协议,为1000多亩未成材的毛竹提前找到了“婆家”。

竹产业的快速发展,不但绿了昭平的荒山头,也涨了农民的钱袋,为农民增收发挥了重大作用。昭平镇龙潭村是该县远近闻名的“竹子村”,全村有竹林面积9500多亩,今年以来销售毛楠竹收入100多万元,仅此一项人均收入就达1500多元。文竹镇也是该县闻名的“竹子之乡”,家家户户有竹林,人均3亩多,全镇达3.1万多亩,年产毛竹100万根,种竹人均收入320多元,竹产业已成为该镇财政增长、农民增收的绿色支柱产业。

相关阅读xiang guan yue du

平乐县深化食品出口监管 专项培训为企业发展赋能

为积极响应国家关于加强食品出口监管的号召,进一步推进平乐县电子商务进农村综合示范尾款项目工作,8月1日,平乐县企业食品出口管理专项培训班成功举办。此次培训在平乐县电子商务公共服务中心圆满举行,吸引了平乐县金土地农产品有限责任公司、平乐县大新山生态农业有 【详细】

金秀县长垌乡开展农家书屋主题示范暨“我在新时代文明实践站过暑假”活动

为全面做好农家书屋“建起来、管起来、用起来”工作,提升农家书屋在暑期的运行效果,充分发挥农家书屋阵地作用,7月24日,金秀瑶族自治县长垌乡在平孟村农家书屋开展农家书屋主题示范暨“我在新时代文明实践站过暑假”活动。 【详细】

右江潮先锋·榜样话担当 ——右江区情景党课鼓舞人心

为隆重纪念中国共产党建党103周年,百色起义95周年,黄文秀同志牺牲五周年,“七一”当天,广西百色市右江区以“传承优秀品质”主线,围绕“党员一线建新功”内容,在大码头开展“右江潮先锋·榜样话担当”主题党课活动。 【详细】