图/李 勇 文/邓 维 |

下了高速路又沿着宽宽的柏油路跑了半天,我们心里一直在嘀咕,这岜山村的村口在哪呀?停车询问,被人家不解地一通数落:还往哪开呀,这儿就是岜山村!怎么,以貌取人,以为山村就一定是破破烂烂?告诉您,四下瞧瞧,这些大企业,这大医院,这大学,这居民新区都是我们的,不像村吧?告诉您,省内和外地,还有外国专家,都喜欢在这工作,为啥?一有实力,二重情分……

4月16日,万杰集团办公楼会议室里男女老少熙熙攘攘,他们是应征“从岜山村到万杰集团创业足迹陈列室”的图片赶来送自家的老照片的。他们都是亲历者、创业者、见证者,有一肚子话要说。

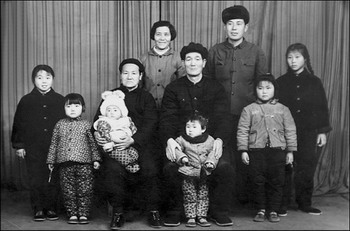

岜山村人吕赛俊(右二)家的这张30年前专门到县城拍摄的全家福,当时是岜山村家家户户的梦想之一,目的是向外人证明家境尚可。

今年4月17日,这个现有20口人的大家庭,除了一个孩子在青岛上大学没回来,又热热闹闹地聚在了一起。吕赛俊(右一)的用意很明确:两张照片的对比一目了然,记者,您自己掂量吧。

住在统一建造的村民住宅大楼中的年轻人,对往昔的岜山村所知甚少。和和美美过日子不就行了吗?老人说不行,得知道来之不易,得珍惜。

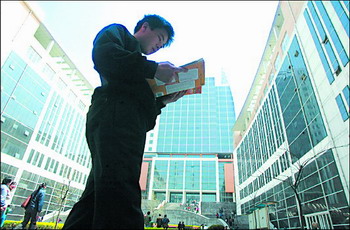

从外地考入万杰医学院的朱宁宁,喜欢这里尊重教育的氛围,喜欢这里友善的人际关系,喜欢这里整洁的现代化设施。

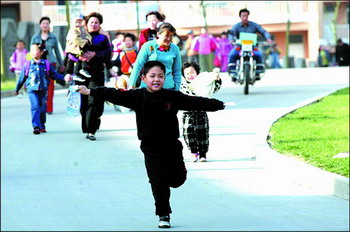

岜山的孩子们、周边蜂拥来此就读的孩子们,特自豪的是在省、市各类评比中,这里的成绩突出。荣誉感是老老少少爱这一方土地的共同特点。

从外地来这里务工的庞松芳(右一)面对镜头有些兴奋,说照片她父母能看到就好了,家乡还穷,她要告诉家乡这里就是赶超的目标! |

| 来源:经济日报 |

相关阅读xiang guan yue du

陕西省:2019年全省县域经济社会发展监测分析

2019年,是陕西省县域经济下行压力最大的一年。在宏观经济下行压力不减、煤炭安全事故停产整顿和环保整治等诸多因素影响的情况下,各地各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实省委省政府各项决策部署,紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求, 【详细】

第三批中国特色农产品优势区正式公布

农业农村部 国家林业和草原局 国家发展改革委 财政部 科技部 自然资源部 生态环境部 水利部关于认定中国特色农产品优势区(第三批)的通知 【详细】

深度贫困地区脱贫攻坚座谈会在云南召开 全面启动脱贫攻坚收官工作

国务院扶贫开发领导小组1月4日在云南怒江召开深度贫困地区脱贫攻坚座谈会,全面启动脱贫攻坚收官工作。中共中央政治局委员、领导小组组长胡春华出席会议并讲话。他强调,要深入贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,认真落实中央经济工作会议精神,尽锐出战、攻 【详细】

吉林省出台《关于进一步深化农村金融综合改革试验助力乡村振兴的实施意见》

近日,吉林省出台《关于进一步深化农村金融综合改革试验助力乡村振兴的实施意见》。意见将通过12个方面57项具体政策措施,开展“普惠强基、政策扩容、精准富民、融合提质、化险畅通”五大服务工程,推动金融助力乡村振兴。 【详细】

[江西]红土地里酿甜蜜——江西安远红蜜薯产业发展的故事

瓜果飘香时节,香港客商陈国栋踏上了去江西省赣州市安远县订货的旅途,今年他准备订购30万斤红蜜薯。“我从商七年,之前没听过安远有红蜜薯,一直以来都是在福建那边订货。去年在推介会上试着订了5万斤红蜜薯,回去后被一抢而空,顾客反映特别好,想再订时已经没货了, 【详细】